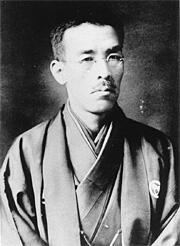

プロフィール

| 生年月日 | 明治10年3月5日(1877年) |

|---|---|

| 没年 | 大正7年1月9日(1918年) |

| 職業等 | 小説家 |

| 出身 | 東京都生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

柳川春葉(本名・専之(つらゆき))は、東京下谷二長町に生まれた。明治14年に新小川町3丁目の小さな借家へ移ると、そこから赤城小学校に通学した。この頃、幼友達の村山鳥逕らの影響で文学に興味を持つようになり、卒業後鳥逕の紹介で紅葉の門へ入り、その玄関番となって創作の指導を受けた。

出世作は明治30年6月の「国民之友」に掲載された「白すみれ」で、これは紅葉の補筆が施された。31年には春陽堂に入社し、「新小説」の編集に携わった。『泊客』『遠砧』『秋袷』などの作品で評価を受け、泉鏡花、小栗風葉、徳田秋聲と並んで紅葉門下の四天王と呼ばれた。37年6月には、結婚して牛込東五軒町9番地に家庭をつくり、39年に同じ町内の35番地に転じた。この家は、白木屋の別荘の邸内に建てられた2階家で、庭には池や芝生があり、大きな土塀にかこまれていたという。

明治45年、大阪毎日新聞、東京日日新聞で連載された『生さぬなか(なさぬなか)』が好評を博し(ただし、この作品は北島春石の作とも)、舞台化、後に映画化もされている。また40年頃より劇作も手がけ、44年には松竹合名会社の嘱託となっている。

大正4年1月北町37番地の高台の家に引越し、7年1月40歳で没した。家庭小説の分野を切り開いたことで知られている。

出典:新宿ゆかりの文学者

出世作は明治30年6月の「国民之友」に掲載された「白すみれ」で、これは紅葉の補筆が施された。31年には春陽堂に入社し、「新小説」の編集に携わった。『泊客』『遠砧』『秋袷』などの作品で評価を受け、泉鏡花、小栗風葉、徳田秋聲と並んで紅葉門下の四天王と呼ばれた。37年6月には、結婚して牛込東五軒町9番地に家庭をつくり、39年に同じ町内の35番地に転じた。この家は、白木屋の別荘の邸内に建てられた2階家で、庭には池や芝生があり、大きな土塀にかこまれていたという。

明治45年、大阪毎日新聞、東京日日新聞で連載された『生さぬなか(なさぬなか)』が好評を博し(ただし、この作品は北島春石の作とも)、舞台化、後に映画化もされている。また40年頃より劇作も手がけ、44年には松竹合名会社の嘱託となっている。

大正4年1月北町37番地の高台の家に引越し、7年1月40歳で没した。家庭小説の分野を切り開いたことで知られている。