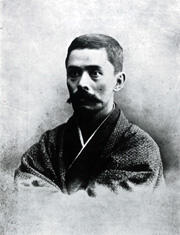

プロフィール

| 生年月日 | 文久元年6月8日(1861年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和3年10月15日(1928年) |

| 職業等 | 小説家 |

| 出身 | 長崎県生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

広津柳浪(本名・直人)は長崎県に生まれた。生家は代々有馬藩士であり、儒者や医者を出した家柄で、柳浪も医学を修むべく上京し、東京帝国大学予備門に入学した。しかし、間もなく医学に対する興味を失い、商人を志して大阪商業会議所に勤めたり、農商務省で官吏生活を送ったりしたが、明治18年頃から放浪の身となった。20年、友人の勧めで書いた小説『女子参政蜃中楼(しんちゅうろう)』が「東京絵入新聞」に連載され、この成功により柳浪は文筆生活に入った。

明治22年、尾崎紅葉と知り合い硯友社の同人となり、同年紅葉の勧めで『残菊』を発表、出世作となった。

明治24年から約10年間を矢来町で暮らし、ここで生れたのが次男で小説家となる広津和郎である。矢来町時代の初めには、『変目伝』『黒蜥蜴』『亀さん』などグロテスクな事件や人物を描いた深刻(悲惨)小説を著して文壇に衝撃を与えたが、その後『今戸心中』『河内屋』『浅瀬の波』など写実的な心理描写に優れた作品を発表し、樋口一葉と並ぶ評価を得た。

また、永井荷風の師でもあり、荷風の随筆「書かでもの記」には矢来町の柳浪宅を訪れ、その門下に入ったことが記されている。

作家としての全盛期を区内で過ごしたが、明治35年頃麻布の桜田町に転居、晩年は病気がちとなり執筆活動から遠ざかった。

出典:新宿ゆかりの文学者

明治22年、尾崎紅葉と知り合い硯友社の同人となり、同年紅葉の勧めで『残菊』を発表、出世作となった。

明治24年から約10年間を矢来町で暮らし、ここで生れたのが次男で小説家となる広津和郎である。矢来町時代の初めには、『変目伝』『黒蜥蜴』『亀さん』などグロテスクな事件や人物を描いた深刻(悲惨)小説を著して文壇に衝撃を与えたが、その後『今戸心中』『河内屋』『浅瀬の波』など写実的な心理描写に優れた作品を発表し、樋口一葉と並ぶ評価を得た。

また、永井荷風の師でもあり、荷風の随筆「書かでもの記」には矢来町の柳浪宅を訪れ、その門下に入ったことが記されている。

作家としての全盛期を区内で過ごしたが、明治35年頃麻布の桜田町に転居、晩年は病気がちとなり執筆活動から遠ざかった。