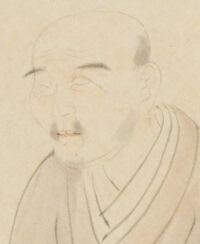

プロフィール

| 生年月日 | 延享3年5月5日(1746年) |

|---|---|

| 没年 | 文政4年9月12日(1821年) |

| 職業等 | 国学者 |

| 出身 | 武蔵国児玉郡保木野村(現・埼玉県本庄市)生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

塙保己一は、延享3年(1746年)武蔵国児玉郡保木野村(現・埼玉県本庄市)に百姓の父荻野宇兵衛、母きよのもとに生まれた。宝暦2年(1752年)肝の病により失明する。

間もなく、当時の盲人の生業として一般的だった音曲や治療の技術を習得するため、江戸行きを決意する。宝暦10年(1760年)四谷西念寺横町に住む検校(けんぎょう。盲人の最高の官位)の雨富須賀一(あめとみすがいち)に入門。琵琶・琴・三絃・鍼・按摩などの修業に励むが、一方で学問への熱意に苦しみ、九段の牛ヶ淵に身を投げようともしている。

この学業への情熱は師・雨富検校から認められるようになり、歌人の萩原宗固(はぎわらそうこ)や国学者の山岡浚明(やまおかまつあきら)らに師事するほか、医学書や神道など幅広く修学している。

宝暦13年(1763年)これまでの修業により衆分(しゅぶん。盲人の官位の一つ)となる。また、明和6年(1769年)には賀茂真淵(かものまぶち)に弟子入りし、『日本書紀』をはじめとする六国史(りっこくし)を読むようになる。安永4年(1775年)検校に次ぐ地位・勾当(こうとう)となったのを機に、塙保己一と改名した。同8年、国史・国文の大叢書を計画したとされるが、これが後に『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』として結実することとなる。

天明3年(1783年)3月、検校となる。この年、公卿(くぎょう)の日野資枝(ひのすけき)に入門して和歌を学んでいる。同5年水戸藩主・徳川治保(とくがわはるもり)にまみえ、『源平盛衰記(げんぺいじょうすいき)』の校正を、寛政元年(1789年)には『大日本史』の校正をあずかる。

寛政5年(1793年)幕府に願い出て、国学の研究および講習を行う和学講談所(わがくこうだんしょ)を設立する。この事業には、保己一の人格・識見・実績に加えて幕府の文教政策や社会政策の推進も後押ししたといわれる。

文政2年(1819年)、畢生(ひっせい)の事業『群書類従』670冊が刊行完了。同4年2月総検校となるも9月死去。墓所は新宿区若葉にある愛染院(あいぜんいん)で、昭和59年に区の史跡となった。

出典:『塙保己一』 太田善麿著 1966年(吉川弘文館)ほか

間もなく、当時の盲人の生業として一般的だった音曲や治療の技術を習得するため、江戸行きを決意する。宝暦10年(1760年)四谷西念寺横町に住む検校(けんぎょう。盲人の最高の官位)の雨富須賀一(あめとみすがいち)に入門。琵琶・琴・三絃・鍼・按摩などの修業に励むが、一方で学問への熱意に苦しみ、九段の牛ヶ淵に身を投げようともしている。

この学業への情熱は師・雨富検校から認められるようになり、歌人の萩原宗固(はぎわらそうこ)や国学者の山岡浚明(やまおかまつあきら)らに師事するほか、医学書や神道など幅広く修学している。

宝暦13年(1763年)これまでの修業により衆分(しゅぶん。盲人の官位の一つ)となる。また、明和6年(1769年)には賀茂真淵(かものまぶち)に弟子入りし、『日本書紀』をはじめとする六国史(りっこくし)を読むようになる。安永4年(1775年)検校に次ぐ地位・勾当(こうとう)となったのを機に、塙保己一と改名した。同8年、国史・国文の大叢書を計画したとされるが、これが後に『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』として結実することとなる。

天明3年(1783年)3月、検校となる。この年、公卿(くぎょう)の日野資枝(ひのすけき)に入門して和歌を学んでいる。同5年水戸藩主・徳川治保(とくがわはるもり)にまみえ、『源平盛衰記(げんぺいじょうすいき)』の校正を、寛政元年(1789年)には『大日本史』の校正をあずかる。

寛政5年(1793年)幕府に願い出て、国学の研究および講習を行う和学講談所(わがくこうだんしょ)を設立する。この事業には、保己一の人格・識見・実績に加えて幕府の文教政策や社会政策の推進も後押ししたといわれる。

文政2年(1819年)、畢生(ひっせい)の事業『群書類従』670冊が刊行完了。同4年2月総検校となるも9月死去。墓所は新宿区若葉にある愛染院(あいぜんいん)で、昭和59年に区の史跡となった。