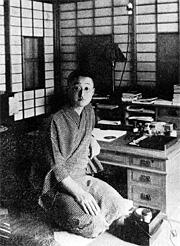

プロフィール

| 生年月日 | 明治20年3月1日(1887年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和39年5月6日(1964年) |

| 職業等 | 作家 |

| 出身 | 東京都生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

長田幹彦は東京麹町九段に医師長田足穂の次男として生まれた。明治40年、早稲田大学英文科に入学、在学中より新詩社の社友となり小説を発表した。41年、北原白秋や木下杢太郎らが新詩社を脱退したのに従い、自らも翌年創刊された「スバル」に移った。しかし次第に放蕩の味を覚えると、学業を放棄し、炭坑夫や旅役者の一座に加わるなど各地を流浪した。

帰京後、早大に復学すると、流浪中の体験を活かした作品を発表、明治44年11月から「スバル」に「澪(みお)」を連載、45年5月「中央公論」に「零落」を発表して文壇に登場した。また祇園の風俗などを描いた『祇園』『祇園夜話』などで話題となった。その作風は一時期、谷崎潤一郎と並び称されたこともあったが、赤木桁平の「遊蕩文学の撲滅(ゆうとうぶんがくのぼくめつ)」で打撃を受け、通俗小説の道へ向かった。著作は長編300、短編600に及び多作であった。

大正14年に創設された東京中央放送局の文芸顧問となった幹彦は、ラジオドラマなどを書き、昭和4年には日本ビクター蓄音株式会社の顧問となった。「祇園小唄」「島の娘」など、多くの歌謡作詞も手がけている。

新宿区内には、大正7年頃から居住しており、晩年は東信濃町10に住み、そこで亡くなった。

兄は詩人で劇作家の長田秀雄である。

出典:新宿ゆかりの文学者

帰京後、早大に復学すると、流浪中の体験を活かした作品を発表、明治44年11月から「スバル」に「澪(みお)」を連載、45年5月「中央公論」に「零落」を発表して文壇に登場した。また祇園の風俗などを描いた『祇園』『祇園夜話』などで話題となった。その作風は一時期、谷崎潤一郎と並び称されたこともあったが、赤木桁平の「遊蕩文学の撲滅(ゆうとうぶんがくのぼくめつ)」で打撃を受け、通俗小説の道へ向かった。著作は長編300、短編600に及び多作であった。

大正14年に創設された東京中央放送局の文芸顧問となった幹彦は、ラジオドラマなどを書き、昭和4年には日本ビクター蓄音株式会社の顧問となった。「祇園小唄」「島の娘」など、多くの歌謡作詞も手がけている。

新宿区内には、大正7年頃から居住しており、晩年は東信濃町10に住み、そこで亡くなった。

兄は詩人で劇作家の長田秀雄である。