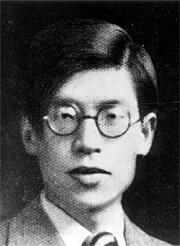

プロフィール

| 生年月日 | 明治42年5月5日(1909年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和17年12月4日(1942年) |

| 職業等 | 小説家 |

| 出身 | 東京都生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

中島敦は四谷箪笥町59(現・三栄町10番地付近)に、中学校の漢文教師中島田人(たびと)の長男として生まれた。祖父撫山は漢学者、父の兄弟三人も漢学者という一家で、敦の文学的素養はこうした親族の影響が大きいと考えられる。

2歳の時に父母が離婚したため、敦は父方の祖父母の許に引き取られた。幼くして生母と離別した敦は、その後二人の継母を迎えることになり、こうした家庭環境への反発から、第一高等学校入学を機に家を離れた。

この頃から敦は文学に目覚め、「一高校友会雑誌」に『下田の女』を掲載、持病の喘息に悩まされながら習作を書き続け、やがて東京帝国大学国文科に進む。卒業後は横浜高等女学校の教員となった。敦の創作活動は、教員生活と並行して行われた。

昭和9年に「中央公論」に発表した『虎狩』が佳作に選ばれ注目された。昭和初期のモダニズムの影響を受け、自己の知的分析を通して孤独・絶望・自嘲・自虐を追求、カフカ・ロレンス・南方熊楠・荘子・韓非子・王維などの研究にも力を入れている。12年以後、『北方行』『狼疾記』『かめれおん日記』『山月記』などを発表、『光と風と夢』は芥川賞候補にもなった。16年、喘息の発作が悪化し女学校を退職。転地療養も兼ね南洋庁に奉職、国語教科書編集書記としてパラオに赴任した。翌年作家生活に入るため南洋庁を退職したが、喘息の悪化により33歳の短い生涯を閉じた。18年「文学界」に『李陵』が発表されるなど多くの作品は彼の死後発表され、あらためてその非凡な才能が高く評価された。

出典:新宿ゆかりの文学者

2歳の時に父母が離婚したため、敦は父方の祖父母の許に引き取られた。幼くして生母と離別した敦は、その後二人の継母を迎えることになり、こうした家庭環境への反発から、第一高等学校入学を機に家を離れた。

この頃から敦は文学に目覚め、「一高校友会雑誌」に『下田の女』を掲載、持病の喘息に悩まされながら習作を書き続け、やがて東京帝国大学国文科に進む。卒業後は横浜高等女学校の教員となった。敦の創作活動は、教員生活と並行して行われた。

昭和9年に「中央公論」に発表した『虎狩』が佳作に選ばれ注目された。昭和初期のモダニズムの影響を受け、自己の知的分析を通して孤独・絶望・自嘲・自虐を追求、カフカ・ロレンス・南方熊楠・荘子・韓非子・王維などの研究にも力を入れている。12年以後、『北方行』『狼疾記』『かめれおん日記』『山月記』などを発表、『光と風と夢』は芥川賞候補にもなった。16年、喘息の発作が悪化し女学校を退職。転地療養も兼ね南洋庁に奉職、国語教科書編集書記としてパラオに赴任した。翌年作家生活に入るため南洋庁を退職したが、喘息の悪化により33歳の短い生涯を閉じた。18年「文学界」に『李陵』が発表されるなど多くの作品は彼の死後発表され、あらためてその非凡な才能が高く評価された。