プロフィール

| 生年月日 | 明治20年7月3日(1887年) |

|---|---|

| 没年 | 大正13年12月24日(1924年) |

| 職業等 | 洋画家 |

| 出身 | 茨城県東茨城郡水戸上市寺町生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

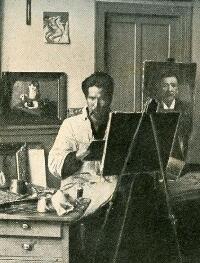

中村彝は、明治20年茨城県東茨城郡水戸上市寺町に旧水戸藩士の父順正、母よしの三男として生まれる。生後まもなく父が、11歳の時には母が亡くなったので、祖母、姉らとともに東京市牛込区原町(現・新宿区)にあった長兄直の家に移住する。その後、一家は市ヶ谷谷町へ移る(同33年)。

早稲田中学に入学した翌年の34年、名古屋地方幼年学校の第五期生として入学、卒業後は東京の陸軍中央幼年学校に移ったものの(明治37年)、胸部疾患・結核と診断され、ほどなくして退学する。

明治38年、転地療養で訪れた千葉県北条湊(ほうじょうみなと)にて、水彩での風景スケッチに取り組みだす。その後、白馬会の葵橋洋畫研究所(あおいばしようがけんきゅうじょ)で黒田清輝に師事し、さらに太平洋畫會研究所(たいへいようがかいけんきゅうじょ)で中村不折(なかむらふせつ)や満谷國四郎(みつたにくにしろう)に師事して洋画の修練を積む。また、中原悌二郎(なかはらていじろう)や鶴田吾郎(つるたごろう)らと交友するなかで、彫刻家荻原守衛(おぎわらもりえ)と出会う。当時、荻原はロダンに学んで帰国したばかりで、新宿・中村屋裏(角筈)をアトリエにしていた。彝は荻原の説く「生命の芸術論」に強い影響を受ける。同40年には友人に影響され、市ヶ谷キリスト教会に通い、洗礼をうけている。

明治42年には《自画像》で太平洋画会展奨励賞、《曇れる朝》、《巌》で第三回文展入選、同43年には《海辺の村(白壁の家)》で第四回文展三等賞、同44年には《女》で第五回文展三等賞、と着実に評価されるなか、同年12月に中村屋主人の相馬愛蔵(そうまあいぞう)、黒光(こっこう)夫妻の好意をうけて故荻原守衛のアトリエに移り、夫妻の援助をうけながら制作に励むようになる。この頃、多く描いたのは恋愛関係にあった相馬家の長女俊子(としこ)であった。それらが《少女》、《小女》(第八回文展三等賞)である。

俊子との恋愛関係が破綻した後も、《肖像》(第九回文展二等賞)、《田中館博士の肖像》(第一〇回文展特選)など、創作意欲は衰えなかったが、大正6年には結核が悪化し、ほとんど寝たきりの状態に陥る。その後も大正9年《男の顔》(聖徳太子千三百年忌記念展出品)、《エロシェンコ氏の像》(第二回帝展出品)、同12年《頭蓋骨を持てる自画像》などを制作するが、同13年12月、喀血による窒息のため、他界。享年38歳(満37歳)。遺作となった《老母像》(第五回帝展出品)のモデルは、下落合に新築した画室兼自宅で身の回りの世話をしてくれた岡崎きいである。自宅は新宿区立中村彝アトリエ記念館として公開されている。

出典:『新潮日本美術文庫37 中村彝』 1997年(新潮社)、『東京10000歩ウォーキング 文学と歴史を巡る No.15 新宿区 落合文士村・目白文化村コース』 籠谷典子編著 2008年(明治書院)

早稲田中学に入学した翌年の34年、名古屋地方幼年学校の第五期生として入学、卒業後は東京の陸軍中央幼年学校に移ったものの(明治37年)、胸部疾患・結核と診断され、ほどなくして退学する。

明治38年、転地療養で訪れた千葉県北条湊(ほうじょうみなと)にて、水彩での風景スケッチに取り組みだす。その後、白馬会の葵橋洋畫研究所(あおいばしようがけんきゅうじょ)で黒田清輝に師事し、さらに太平洋畫會研究所(たいへいようがかいけんきゅうじょ)で中村不折(なかむらふせつ)や満谷國四郎(みつたにくにしろう)に師事して洋画の修練を積む。また、中原悌二郎(なかはらていじろう)や鶴田吾郎(つるたごろう)らと交友するなかで、彫刻家荻原守衛(おぎわらもりえ)と出会う。当時、荻原はロダンに学んで帰国したばかりで、新宿・中村屋裏(角筈)をアトリエにしていた。彝は荻原の説く「生命の芸術論」に強い影響を受ける。同40年には友人に影響され、市ヶ谷キリスト教会に通い、洗礼をうけている。

明治42年には《自画像》で太平洋画会展奨励賞、《曇れる朝》、《巌》で第三回文展入選、同43年には《海辺の村(白壁の家)》で第四回文展三等賞、同44年には《女》で第五回文展三等賞、と着実に評価されるなか、同年12月に中村屋主人の相馬愛蔵(そうまあいぞう)、黒光(こっこう)夫妻の好意をうけて故荻原守衛のアトリエに移り、夫妻の援助をうけながら制作に励むようになる。この頃、多く描いたのは恋愛関係にあった相馬家の長女俊子(としこ)であった。それらが《少女》、《小女》(第八回文展三等賞)である。

俊子との恋愛関係が破綻した後も、《肖像》(第九回文展二等賞)、《田中館博士の肖像》(第一〇回文展特選)など、創作意欲は衰えなかったが、大正6年には結核が悪化し、ほとんど寝たきりの状態に陥る。その後も大正9年《男の顔》(聖徳太子千三百年忌記念展出品)、《エロシェンコ氏の像》(第二回帝展出品)、同12年《頭蓋骨を持てる自画像》などを制作するが、同13年12月、喀血による窒息のため、他界。享年38歳(満37歳)。遺作となった《老母像》(第五回帝展出品)のモデルは、下落合に新築した画室兼自宅で身の回りの世話をしてくれた岡崎きいである。自宅は新宿区立中村彝アトリエ記念館として公開されている。