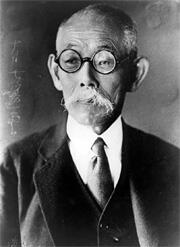

プロフィール

| 生年月日 | 安政6年5月22日(6月22日)(1859年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和10年2月28日(1935年) |

| 職業等 | 小説家、評論家、劇作家、翻訳家 |

| 出身 | 岐阜県生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

坪内逍遥(本名・勇蔵のち雄蔵)は、美濃国加茂郡大田村に生まれた。東京帝国大学政治経済学部を卒業し、東京専門学校(現・早稲田大学)に赴任。26歳の時、評論『小説真髄』を著し近代文学の写実主義を主張、小説『当世書生気質』によってその主張を具体化する。早稲田大学に文科が創設されると教授になり演劇の研究、創作に専念する。戯曲に歌舞伎のための新作『桐一葉』、『お夏狂乱』などがある。

明治39年日本の新劇運動のために島村抱月らと文芸協会を設立、42年には余丁町の自宅敷地内に文芸協会演劇研究所を開設した。研究所は演劇に関する基礎理論の講義や実際の演技指導を行い、一期生には松井須磨子がいた。44年には600名収容のホールを建て、「ハムレット」、「人形の家」などを上映しわが国初の新劇劇団として活動した。しかし、大正2年には島村抱月と松井須磨子が芸術座を開設して独立したため、研究所は解散した。研究所の跡は東京都指定旧跡に指定されている。

大正4年に早稲田大学を退任してからは、『シェークスピア全集』の完訳作業を行う。昭和3年には古希の祝いと『シェークスピア全集』の完訳を記念して早稲田大学内に坪内博士記念演劇博物館が設立され、今に至るまで演劇資料の展示、研究活動を行っている。

出典:新宿ゆかりの文学者

明治39年日本の新劇運動のために島村抱月らと文芸協会を設立、42年には余丁町の自宅敷地内に文芸協会演劇研究所を開設した。研究所は演劇に関する基礎理論の講義や実際の演技指導を行い、一期生には松井須磨子がいた。44年には600名収容のホールを建て、「ハムレット」、「人形の家」などを上映しわが国初の新劇劇団として活動した。しかし、大正2年には島村抱月と松井須磨子が芸術座を開設して独立したため、研究所は解散した。研究所の跡は東京都指定旧跡に指定されている。

大正4年に早稲田大学を退任してからは、『シェークスピア全集』の完訳作業を行う。昭和3年には古希の祝いと『シェークスピア全集』の完訳を記念して早稲田大学内に坪内博士記念演劇博物館が設立され、今に至るまで演劇資料の展示、研究活動を行っている。