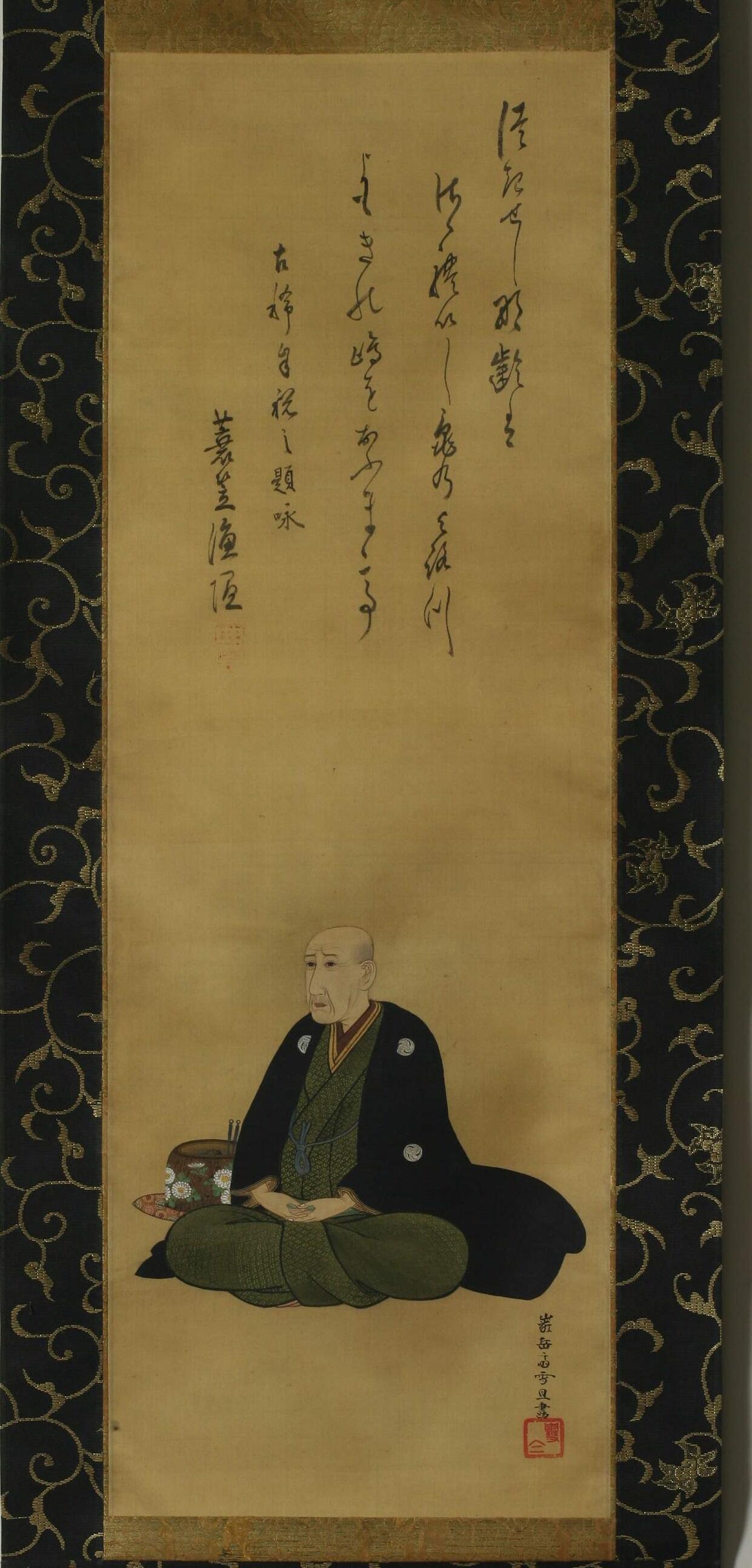

プロフィール

| 生年月日 | 明和4年6月9日(1767年) |

|---|---|

| 没年 | 嘉永元年11月6日(1848年) |

| 職業等 | 戯作者 |

| 出身 | 江戸深川生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

滝沢馬琴(曲亭馬琴)は、明和4年(1767年)江戸深川で下級武士の父興義(おきよし)、母もんの五男として生まれた。安永4年(1775年)父が死去、その後の滝沢家は悲運が続き、同9年「木がらしに思ひたちけり神の旅」の句を書き残して馬琴はひとり深川を去る。その後、戸田家の徒士(かち)となるも長続きせず、天明4年(1784年)には江戸での放浪生活に入る。兄のつてで、武家奉公として水谷・小笠原・有馬の諸旗本を渡り歩き、医を学ぼうとしたこともあったが、一つところに定まることはなかった。

寛政2年(1790年)、戯作者(げさくしゃ)の山東京伝(さんとうきょうでん)に入門を願い出て、大栄山人(だいえいさんじん)なる号を得る。同3年出版した処女作『尽用而二分狂言(つかいはたしてにぶきょうげん)』は、自身を題材にした黄表紙(きびょうし)で、「京伝門人大栄山人」の名で出版されたもの。この頃、洒落本の禁により謹慎生活をしていた京伝に代わって黄表紙を代作、馬琴の存在は本屋仲間にも知られた。同4年には、一流版元・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)に見込まれて手代となり、町人へと転向する。

その後、学識を生かし『椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)』、『夢想兵衛胡蝶物語(むそうびょうえこちょうものがたり)』などの読本(よみほん)を発表、人気を博した。文化11年(1814年)には『南総里見八犬伝』初輯を出す。

作者として確固たる地位を築く一方で、滝沢家復興という宿願を一人息子の宗伯(そうはく)に託した。宗伯も父に応えて松前藩主の出入医師となったが天保6年(1835年)に死去、宿願はついえてしまう。『後の為の記(のちのためのき)』には馬琴の悲しみがこめられている。

天保7年、四谷信濃坂の鉄砲同心組屋敷へ移転する。晩年には眼を患い失明、嫁みちの代筆を得て創作活動を続けた。天保の改革によって風当たりが強くなる中、天保13年(1842年)に『南総里見八犬伝』最終輯の発売を迎え、ベストセラーとなった。

「書く」ことに没入した馬琴は、嘉永元年(1848年)11月、死去。茗荷谷の深光寺に葬られた。

出典:『滝沢馬琴―百年以後の知音を俟つ―』 高田衛著 2006年(ミネルヴァ書房)、『秋成・馬琴』(鑑賞日本古典文学第35巻所収) 1977年(角川書店)

寛政2年(1790年)、戯作者(げさくしゃ)の山東京伝(さんとうきょうでん)に入門を願い出て、大栄山人(だいえいさんじん)なる号を得る。同3年出版した処女作『尽用而二分狂言(つかいはたしてにぶきょうげん)』は、自身を題材にした黄表紙(きびょうし)で、「京伝門人大栄山人」の名で出版されたもの。この頃、洒落本の禁により謹慎生活をしていた京伝に代わって黄表紙を代作、馬琴の存在は本屋仲間にも知られた。同4年には、一流版元・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)に見込まれて手代となり、町人へと転向する。

その後、学識を生かし『椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)』、『夢想兵衛胡蝶物語(むそうびょうえこちょうものがたり)』などの読本(よみほん)を発表、人気を博した。文化11年(1814年)には『南総里見八犬伝』初輯を出す。

作者として確固たる地位を築く一方で、滝沢家復興という宿願を一人息子の宗伯(そうはく)に託した。宗伯も父に応えて松前藩主の出入医師となったが天保6年(1835年)に死去、宿願はついえてしまう。『後の為の記(のちのためのき)』には馬琴の悲しみがこめられている。

天保7年、四谷信濃坂の鉄砲同心組屋敷へ移転する。晩年には眼を患い失明、嫁みちの代筆を得て創作活動を続けた。天保の改革によって風当たりが強くなる中、天保13年(1842年)に『南総里見八犬伝』最終輯の発売を迎え、ベストセラーとなった。

「書く」ことに没入した馬琴は、嘉永元年(1848年)11月、死去。茗荷谷の深光寺に葬られた。