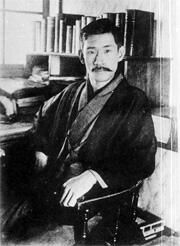

プロフィール

| 生年月日 | 明治4年1月10日(1871年) |

|---|---|

| 没年 | 大正7年11月5日(1918年) |

| 職業等 | 評論家・美学者・小説家・翻訳家・新劇指導者 |

| 出身 | 島根県生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

島村抱月(本名・滝太郎)は島根県に生まれ、東京専門学校(現・早稲田大学)に学んだ。卒業後は母校で教鞭をとるかたわら、東京日日新聞で月曜文壇を主宰した。

明治35年から3年半にわたりイギリスとドイツに留学、帰国後は文芸評論家として活動したが、39年には坪内逍遥の文芸協会設立に加わり、幹事として逍遥を助けた。また、余丁町に開設された文芸協会演劇研究所では演出家や俳優をめざす青年たちの教育にあたった。この研究所に第1期生として入ってきたのが、後に抱月と共に歩むことになる松井須磨子であった。

大正2年、文芸協会の内紛により抱月は幹事の職を辞め、新劇運動の先頭に立つべく、須磨子とともに芸術座を立ち上げた。この芸術座の活動拠点として芸術倶楽部が、4年には横寺町に落成した。ここは「山の手銀座」と呼ばれた神楽坂にも近く、抱月をはじめ文士たちがよく利用した赤城神社境内の清風亭は目と鼻の先であった。抱月は晩年の3年間をこの倶楽部の2階で過ごし、須磨子の演じる舞台で新劇活動をリードしたが、大正7年11月5日没した。傷心の須磨子は抱月の死から2ケ月後、やはりこの地で自ら命を絶った。なお、弁天町の多聞院には須磨子の墓とともに、2人のために建てられた芸術比翼塚がある。

出典:新宿ゆかりの文学者

明治35年から3年半にわたりイギリスとドイツに留学、帰国後は文芸評論家として活動したが、39年には坪内逍遥の文芸協会設立に加わり、幹事として逍遥を助けた。また、余丁町に開設された文芸協会演劇研究所では演出家や俳優をめざす青年たちの教育にあたった。この研究所に第1期生として入ってきたのが、後に抱月と共に歩むことになる松井須磨子であった。

大正2年、文芸協会の内紛により抱月は幹事の職を辞め、新劇運動の先頭に立つべく、須磨子とともに芸術座を立ち上げた。この芸術座の活動拠点として芸術倶楽部が、4年には横寺町に落成した。ここは「山の手銀座」と呼ばれた神楽坂にも近く、抱月をはじめ文士たちがよく利用した赤城神社境内の清風亭は目と鼻の先であった。抱月は晩年の3年間をこの倶楽部の2階で過ごし、須磨子の演じる舞台で新劇活動をリードしたが、大正7年11月5日没した。傷心の須磨子は抱月の死から2ケ月後、やはりこの地で自ら命を絶った。なお、弁天町の多聞院には須磨子の墓とともに、2人のために建てられた芸術比翼塚がある。