プロフィール

| 生年月日 | 明治31年4月28日(1898年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和3年8月16日(1928年) |

| 職業等 | 洋画家 |

| 出身 | 大阪府西成郡(現・大阪市北区)生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

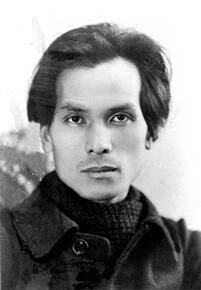

佐伯祐三(幼名は秀丸)は、明治31年大阪府西成郡(現・大阪市北区)に浄土真宗光徳寺住職の父祐哲(ゆうてつ)、母タキ(後に八重野)の次男として生まれた。

明治45年大阪府立北野中学校に入学、この頃より美術や音楽に興味を持ち始め、黒田清輝に学んだ洋画家赤松麟作(あかまつりんさく)の洋画塾に通う。大正6年3月に北野中学校卒業後、9月に上京。小石川にあった川端画学校にて洋画家藤島武二(ふじしまたけじ)の指導を仰ぐ。同7年東京美術学校西洋画科予備科に入学、ほどなく本科に進級し、藤島をはじめ、石膏デザインを長原孝太郎に、油絵を小林萬吾(こばやしまんご)に学ぶ。

大正9年池田米子と結婚、豊多摩郡落合村下落合661番地(現・新宿区中落合2-4-22)にアトリエ兼自宅を新築する。11年には長女彌智子(やちこ)誕生。翌年3月に東京美術学校西洋画科を卒業、卒業制作は《裸婦》と《自画像》であった。この頃、ルノワールに憧れていた洋画家中村彝(なかむらつね)(下落合居住)の影響をうけており、それは《自画像》に表れている。

大正12年11月、神戸港から米子(よねこ)、彌智子(やちこ)らとともにフランスに向け出発。翌年1月にパリに到着。初夏に東京美術学校の先輩里見勝蔵(さとみかつぞう)の案内で、祐三が敬愛するゴッホ終焉の地オーヴェール・シェル・オワーズ在住の画家モーリス・ド・ヴラマンクを訪ねる。自作の《裸婦》を見せたところ、「このアカデミック!」という攻撃的な感想に衝撃を受ける。

これまでの画風からの脱却をはかるべく苦闘するなか、大正14年にはサロン・ドートンヌに《コルドヌリ(靴屋)》《煉瓦屋》が入選、画家としての自信をつかみかけていたが、祐三の健康を心配する母の意向もあって帰国を決心し、同15年1月パリを出発、4月には下落合の自宅に戻った。

帰国後は、「一九三〇年協会」結成に参加。また、フランスで描いた《壁》、《自動車小屋》、《八百屋》など19点を二科展に出品して二科賞を受賞。また「下落合風景」といった日本の風景に取り組む一方で、再渡仏の夢は捨てがたく、昭和2年7月、米子、彌智子ともに東京駅を出発、シベリア鉄道を使って再渡仏を果たす。《新聞屋》、《広告のある家》がサロン・ドートンヌに入選するが、無理を押しての制作活動にやがて結核に加えて精神面でも不安定となり、同3年8月セーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院にて他界。享年31歳(満30歳)。自宅は、新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館として公開されている。

出典:『新潮日本美術文庫43 佐伯祐三』 1997年(新潮社)、『東京10000歩ウォーキング 文学と歴史を巡る No.15 新宿区 落合文士村・目白文化村コース』 籠谷典子編著 2008年(明治書院)

明治45年大阪府立北野中学校に入学、この頃より美術や音楽に興味を持ち始め、黒田清輝に学んだ洋画家赤松麟作(あかまつりんさく)の洋画塾に通う。大正6年3月に北野中学校卒業後、9月に上京。小石川にあった川端画学校にて洋画家藤島武二(ふじしまたけじ)の指導を仰ぐ。同7年東京美術学校西洋画科予備科に入学、ほどなく本科に進級し、藤島をはじめ、石膏デザインを長原孝太郎に、油絵を小林萬吾(こばやしまんご)に学ぶ。

大正9年池田米子と結婚、豊多摩郡落合村下落合661番地(現・新宿区中落合2-4-22)にアトリエ兼自宅を新築する。11年には長女彌智子(やちこ)誕生。翌年3月に東京美術学校西洋画科を卒業、卒業制作は《裸婦》と《自画像》であった。この頃、ルノワールに憧れていた洋画家中村彝(なかむらつね)(下落合居住)の影響をうけており、それは《自画像》に表れている。

大正12年11月、神戸港から米子(よねこ)、彌智子(やちこ)らとともにフランスに向け出発。翌年1月にパリに到着。初夏に東京美術学校の先輩里見勝蔵(さとみかつぞう)の案内で、祐三が敬愛するゴッホ終焉の地オーヴェール・シェル・オワーズ在住の画家モーリス・ド・ヴラマンクを訪ねる。自作の《裸婦》を見せたところ、「このアカデミック!」という攻撃的な感想に衝撃を受ける。

これまでの画風からの脱却をはかるべく苦闘するなか、大正14年にはサロン・ドートンヌに《コルドヌリ(靴屋)》《煉瓦屋》が入選、画家としての自信をつかみかけていたが、祐三の健康を心配する母の意向もあって帰国を決心し、同15年1月パリを出発、4月には下落合の自宅に戻った。

帰国後は、「一九三〇年協会」結成に参加。また、フランスで描いた《壁》、《自動車小屋》、《八百屋》など19点を二科展に出品して二科賞を受賞。また「下落合風景」といった日本の風景に取り組む一方で、再渡仏の夢は捨てがたく、昭和2年7月、米子、彌智子ともに東京駅を出発、シベリア鉄道を使って再渡仏を果たす。《新聞屋》、《広告のある家》がサロン・ドートンヌに入選するが、無理を押しての制作活動にやがて結核に加えて精神面でも不安定となり、同3年8月セーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院にて他界。享年31歳(満30歳)。自宅は、新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館として公開されている。