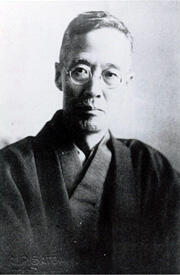

プロフィール

| 生年月日 | 明治10年6月8日(1877年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和42年4月12日(1967年) |

| 職業等 | 歌人 |

| 出身 | 長野県生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

窪田空穂(本名・通治)は長野県に生まれた。中学卒業後に郷里で教員をしていたが文学をあきらめきれず上京、以前に一時入学した早稲田大学に明治33年再度入学した。郷里にいたころより同僚に刺激を受けて短歌の創作を行い、投稿した作品が与謝野鉄幹に認められて新詩社社友となり、水野葉舟や高村光太郎らと出会った。

牛込南榎町では、早大仲間の水野葉舟や吉江孤雁らと同じ下宿で、水野らと市谷にあった植村正久の教会に通った。空穂は卒業後に受洗、この感化は後年にいたるものになった。

新宿区内には牛込界隈に学生時代から結婚後しばらく居住しており、近年発見された『亡妻の記』には矢来町で過ごした新婚時代の様子も記されている。

また創作面では区内居住時に歌集『まひる野』『明暗』、評釈集『新派和歌評釈』などを次々に発表、さらにこの頃は小説を多数発表していた時期で、新進作家として活躍、自然主義文学に深い影響を与えた。作歌への復帰は、大正3年に短歌雑誌「国民文学」を創刊して、同誌に古典評釈や短歌などを発表したことが契機となった。

大正9年より坪内逍遥の推薦で早稲田大学文学部講師となり、15年には教授となって多くの人を育てた。歌集に『濁れる川』『土を眺めて』『鏡葉』などがある。また、『万葉集評釈』などに代表される国文学研究の分野でも、多大な功績を残した。昭和33年、文化功労賞受賞。42年、目白台の自宅で亡くなった。

出典:新宿ゆかりの文学者

牛込南榎町では、早大仲間の水野葉舟や吉江孤雁らと同じ下宿で、水野らと市谷にあった植村正久の教会に通った。空穂は卒業後に受洗、この感化は後年にいたるものになった。

新宿区内には牛込界隈に学生時代から結婚後しばらく居住しており、近年発見された『亡妻の記』には矢来町で過ごした新婚時代の様子も記されている。

また創作面では区内居住時に歌集『まひる野』『明暗』、評釈集『新派和歌評釈』などを次々に発表、さらにこの頃は小説を多数発表していた時期で、新進作家として活躍、自然主義文学に深い影響を与えた。作歌への復帰は、大正3年に短歌雑誌「国民文学」を創刊して、同誌に古典評釈や短歌などを発表したことが契機となった。

大正9年より坪内逍遥の推薦で早稲田大学文学部講師となり、15年には教授となって多くの人を育てた。歌集に『濁れる川』『土を眺めて』『鏡葉』などがある。また、『万葉集評釈』などに代表される国文学研究の分野でも、多大な功績を残した。昭和33年、文化功労賞受賞。42年、目白台の自宅で亡くなった。