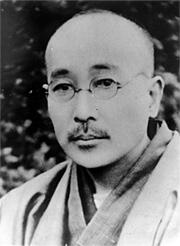

プロフィール

| 生年月日 | 明治11年3月4日(1878年) |

|---|---|

| 没年 | 大正12年6月9日(1923年) |

| 職業等 | 小説家・評論家 |

| 出身 | 東京都生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

有島武郎は東京小石川に、薩摩藩出身の官吏を父に五男二女の長男として生まれた。次男壬生馬は洋画家・小説家の有島生馬、四男英夫は小説家の里見弴である。

父の武は、税関長として横浜に赴任すると文明開化の洗礼を受け、武郎に西欧の文明を学ばせるべく、アメリカ人家庭やミツションスクールで英語教育を受けさせた。小学4年の時に学習院に転入、この頃から文学や絵画に目覚めた。その後、札幌農学校(現・北海道大学)に学び、キリスト教を精神的基盤とする農学校の教育と、北海道の広闊な風土が、若い武郎に大きな影響を与えた。明治36年から3年間アメリカに渡りハーヴァード大学に留学、40年ロンドンを経て帰国し、まもなく母校の講師となり札幌に赴任した。

明治43年、弟の有島生馬を通じて知り合った志賀直哉・武者小路実篤の「白樺」創刊に参加したことが、武郎の文学活動のスタートとなった。大正3年、妻の看病のため大学を休職して上京し、麹町区下六番町にあった父の持家に居住した。妻・安子は大正5年に亡くなったが、既に大学を辞職していた武郎は、この頃より本格的な作家活動に入り、6年に『カインの末裔』、7年には『小さき者へ』『生まれ出づる悩み』、8年に長編の『或る女』などを発表し、小説家としての地位を確立した。

原町と南寺町(現・須賀町)の住居は、最晩年に仕事場として借りたもので、短期間しか使われなかった。原町では個人雑誌「泉」を創刊したほか、この頃の作品として『ドモ又の死』『酒狂』『或る施療患者』『断橋」『骨』『親子』などがある。大正12年6月9日軽井沢の別荘浄月庵で婦人記者・波多野秋子とともに生涯を閉じた。

出典:新宿ゆかりの文学者

父の武は、税関長として横浜に赴任すると文明開化の洗礼を受け、武郎に西欧の文明を学ばせるべく、アメリカ人家庭やミツションスクールで英語教育を受けさせた。小学4年の時に学習院に転入、この頃から文学や絵画に目覚めた。その後、札幌農学校(現・北海道大学)に学び、キリスト教を精神的基盤とする農学校の教育と、北海道の広闊な風土が、若い武郎に大きな影響を与えた。明治36年から3年間アメリカに渡りハーヴァード大学に留学、40年ロンドンを経て帰国し、まもなく母校の講師となり札幌に赴任した。

明治43年、弟の有島生馬を通じて知り合った志賀直哉・武者小路実篤の「白樺」創刊に参加したことが、武郎の文学活動のスタートとなった。大正3年、妻の看病のため大学を休職して上京し、麹町区下六番町にあった父の持家に居住した。妻・安子は大正5年に亡くなったが、既に大学を辞職していた武郎は、この頃より本格的な作家活動に入り、6年に『カインの末裔』、7年には『小さき者へ』『生まれ出づる悩み』、8年に長編の『或る女』などを発表し、小説家としての地位を確立した。

原町と南寺町(現・須賀町)の住居は、最晩年に仕事場として借りたもので、短期間しか使われなかった。原町では個人雑誌「泉」を創刊したほか、この頃の作品として『ドモ又の死』『酒狂』『或る施療患者』『断橋」『骨』『親子』などがある。大正12年6月9日軽井沢の別荘浄月庵で婦人記者・波多野秋子とともに生涯を閉じた。