プロフィール

| 生年月日 | 明治17年9月25日(1884年) |

|---|---|

| 没年 | 昭和48年4月25日(1973年) |

| 職業等 | ジャーナリスト・政治家 |

| 出身 | 東京市麻布区(現・港区)生まれ |

| ゆかりの地 |

|

経歴

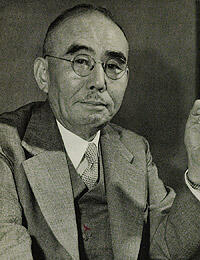

石橋湛山(幼名・省三(せいぞう))は、明治17年東京市麻布区(現・港区)に日蓮宗の僧侶である父杉田湛誓(たんせい)(後に身延山久遠寺法主(みのぶさんくおんじほうしゅ))、母石橋きんの長男として生まれた。当時の宗教界の習わしに従って母方の姓を名乗る。翌年、父が山梨県増穂村(ますほちょう)にある昌福寺住職となったため、母とともに甲府市稲門に転居する。さらに10歳の時には父が本覚寺住職に転じたため、長遠寺に預けられた。

明治35年山梨県立第一中学校卒業後、翌年早稲田大学高等予科に編入、同40年同大学部文学科を首席で卒業し、特待研究生として宗教研究科へ進級する。修了後の同41年に東京毎日新聞社に入社(翌年8月退社)、同44年には東洋経済新報社に入社し『東洋時論』の編集を担当、その後「東洋経済新報」の記者となり、経済学を独学しながら「社説」を執筆した。

当時の軍備拡大と領土拡張を目指す大日本主義を批判した湛山は、昭和6年の満州事変勃発に際して、「いかによい政治をおこなっても、日本国民は日本国以外の者から支配を受ければ不快であるように、中国国民にも同じ感情があることを理解しなければならない」(意訳)と述べ、いわゆる小日本主義を提唱した。昭和16年には東洋経済新報社社長に就任、三大新聞をはじめ、大手出版各社が軍部の方針になびくなか、冷静に敗戦を予知して戦争の早期終結を婉曲に主張し続けた。また、石渡荘太郎大蔵大臣を説得し、省内に戦時経済特別調査室を設けさせたのは、戦後の経済復興策を研究させるためであった。

終戦後、日本自由党に入党、翌年の総選挙では落選するも第一次吉田茂内閣の大蔵大臣として入閣し、生産復興を第一に掲げるインフレ政策を推進した。昭和29年には鳩山内閣の通産大臣として入閣、そして自由民主党が発足した同31年12月、総裁選挙で岸信介を破り、内閣総理大臣に指名される。戦後初の私学出身、初のジャーナリスト出身の宰相が登場したことに国民は温かく迎えた。「自主外交」の推進と「積極経済政策」の実施をうたう石橋内閣であったが、自身の健康問題を理由に、わずか2ヶ月で退陣した。退陣後は、冷戦克服のために尽力し、中国を訪ねて国交回復の基礎を築き、ソ連を訪ねて「日中米ソ平和同盟」を提言した。昭和48年永眠。享年90歳(満88歳)。

新宿区には、昭和9年頃、「目白文化村」に自宅を新築して以来居住した。この屋敷跡は現存している。

出典:『石橋湛山 リベラリストの真髄』 増田弘著 1995年(中公新書)、『東京10000歩ウォーキング 文学と歴史を巡る No.15 新宿区 落合文士村・目白文化村コース』 籠谷典子編著 2008年(明治書院)

明治35年山梨県立第一中学校卒業後、翌年早稲田大学高等予科に編入、同40年同大学部文学科を首席で卒業し、特待研究生として宗教研究科へ進級する。修了後の同41年に東京毎日新聞社に入社(翌年8月退社)、同44年には東洋経済新報社に入社し『東洋時論』の編集を担当、その後「東洋経済新報」の記者となり、経済学を独学しながら「社説」を執筆した。

当時の軍備拡大と領土拡張を目指す大日本主義を批判した湛山は、昭和6年の満州事変勃発に際して、「いかによい政治をおこなっても、日本国民は日本国以外の者から支配を受ければ不快であるように、中国国民にも同じ感情があることを理解しなければならない」(意訳)と述べ、いわゆる小日本主義を提唱した。昭和16年には東洋経済新報社社長に就任、三大新聞をはじめ、大手出版各社が軍部の方針になびくなか、冷静に敗戦を予知して戦争の早期終結を婉曲に主張し続けた。また、石渡荘太郎大蔵大臣を説得し、省内に戦時経済特別調査室を設けさせたのは、戦後の経済復興策を研究させるためであった。

終戦後、日本自由党に入党、翌年の総選挙では落選するも第一次吉田茂内閣の大蔵大臣として入閣し、生産復興を第一に掲げるインフレ政策を推進した。昭和29年には鳩山内閣の通産大臣として入閣、そして自由民主党が発足した同31年12月、総裁選挙で岸信介を破り、内閣総理大臣に指名される。戦後初の私学出身、初のジャーナリスト出身の宰相が登場したことに国民は温かく迎えた。「自主外交」の推進と「積極経済政策」の実施をうたう石橋内閣であったが、自身の健康問題を理由に、わずか2ヶ月で退陣した。退陣後は、冷戦克服のために尽力し、中国を訪ねて国交回復の基礎を築き、ソ連を訪ねて「日中米ソ平和同盟」を提言した。昭和48年永眠。享年90歳(満88歳)。

新宿区には、昭和9年頃、「目白文化村」に自宅を新築して以来居住した。この屋敷跡は現存している。